2011年09月14日

猫の額の畑No.2

土地を購入したので、その近くに猫の額の畑をまた作った。

(また、と言うのはこちらで確認)

放って置いて、どうせ草むしりするくらいなら…と。

今回は前回以上に整地が大変で、まずは笹の群生地になっていたので、それをひたすら抜く。

これが大変、根っこが半端無く

でもちゃんと根っこから撲滅しないとダメだしね。

結局これに2日掛かった。

手の平がボロボロ

その後はひたすら石がゴロゴロしてる場所なんで、前回同様ふるいにかける。

これにいくみんと1日。

手前が今回整地した猫の額畑。奥の方にはふるいにかけた石。

場所的にはこんな感じで、いくみんは冬に上まで移動するのが面倒と…

いくみんはあまり乗り気じゃないし、最初から手広くすると手入れが大変なんで2m×1.5m程。

そしてプランター栽培してたアスパラガスを移植。

(プランターじゃあかんね。2年土を入れ替えてなかったらどぶ臭かった…)

そして九条ネギとセロリを植えた。

今は植え替えて数日経つけど、アスパラ、目に見えて元気が戻った。

やっぱり土は偉大。

猫の額だけど、畑、楽しいわ

(また、と言うのはこちらで確認)

放って置いて、どうせ草むしりするくらいなら…と。

今回は前回以上に整地が大変で、まずは笹の群生地になっていたので、それをひたすら抜く。

これが大変、根っこが半端無く

でもちゃんと根っこから撲滅しないとダメだしね。

結局これに2日掛かった。

手の平がボロボロ

その後はひたすら石がゴロゴロしてる場所なんで、前回同様ふるいにかける。

これにいくみんと1日。

手前が今回整地した猫の額畑。奥の方にはふるいにかけた石。

場所的にはこんな感じで、いくみんは冬に上まで移動するのが面倒と…

いくみんはあまり乗り気じゃないし、最初から手広くすると手入れが大変なんで2m×1.5m程。

そしてプランター栽培してたアスパラガスを移植。

(プランターじゃあかんね。2年土を入れ替えてなかったらどぶ臭かった…)

そして九条ネギとセロリを植えた。

今は植え替えて数日経つけど、アスパラ、目に見えて元気が戻った。

やっぱり土は偉大。

猫の額だけど、畑、楽しいわ

2011年09月13日

長男坊の自由研究

長男坊、この夏の自由研究。

やる事思いつかない、と言うからお題をあげた。

自分が知りたかったけど、なかなか調べるのが面倒な内容。

1ヶ月ほどデータを取って結果をまとめたら県のコンクールに出品されるらしい。

大した内容じゃないけど、薪ストーブユーザー達の参考になれば。

「場所のちがいによる木のかんそう具合のちがいについて」

長男坊の結果は置いておいて、この結果から考える自分の感想としては…

やっぱり風通しって大切。

わかってはいたけど、こうしてデータで見て納得。

薪棚に積み上げる時にも風の通り道はなるべく確保しておきたい。

太陽については判断が難しい。

薪の表面はどの薪もすぐに水分が20%付近まで低下する。

そこまでに至るには(表面の乾燥には)太陽の力は必要としても、それ以降はそれほど乾燥に対して大きな影響はないのではないか。

問題はそこからの内部乾燥。

絶対的に雨には当てない方が良いんだろう。

雨ざらしについて。

データ的には表面は乾いても中は全然乾かない様子。

ただ昔の言葉で「薪は土用まで雨ざらし」という言葉ある。

昔からの経験論なんだから個人的にはこの言葉に嘘はないと思う。

その後の乾燥度合いが早まるとか、余計な油分が落ちるとか、2次的な効果があるのではないか。

このデータも数カ月オーダーで採取すれば、また違う面白い結果が出るのではないだろうか。

なんせ、この結果から単純に雨ざらしはダメとは言い切れない。

また、水分計はあまりあてにならないなぁ。

やっぱり一番確実なのは重さを計ることかな。

以上、長男坊のこの夏の自由研究結果でした。

やる事思いつかない、と言うからお題をあげた。

自分が知りたかったけど、なかなか調べるのが面倒な内容。

1ヶ月ほどデータを取って結果をまとめたら県のコンクールに出品されるらしい。

大した内容じゃないけど、薪ストーブユーザー達の参考になれば。

「場所のちがいによる木のかんそう具合のちがいについて」

長男坊の結果は置いておいて、この結果から考える自分の感想としては…

やっぱり風通しって大切。

わかってはいたけど、こうしてデータで見て納得。

薪棚に積み上げる時にも風の通り道はなるべく確保しておきたい。

太陽については判断が難しい。

薪の表面はどの薪もすぐに水分が20%付近まで低下する。

そこまでに至るには(表面の乾燥には)太陽の力は必要としても、それ以降はそれほど乾燥に対して大きな影響はないのではないか。

問題はそこからの内部乾燥。

絶対的に雨には当てない方が良いんだろう。

雨ざらしについて。

データ的には表面は乾いても中は全然乾かない様子。

ただ昔の言葉で「薪は土用まで雨ざらし」という言葉ある。

昔からの経験論なんだから個人的にはこの言葉に嘘はないと思う。

その後の乾燥度合いが早まるとか、余計な油分が落ちるとか、2次的な効果があるのではないか。

このデータも数カ月オーダーで採取すれば、また違う面白い結果が出るのではないだろうか。

なんせ、この結果から単純に雨ざらしはダメとは言い切れない。

また、水分計はあまりあてにならないなぁ。

やっぱり一番確実なのは重さを計ることかな。

以上、長男坊のこの夏の自由研究結果でした。

2011年09月12日

ひょんな事から谷川岳

9月10日 谷川岳へ

馬仲間からブログコメントで、

>9月か10月に山登り(ハイキング程度)で行かない?

と、お誘いがあり谷川岳に行ってきた。

う~ん、(ハイキング程度)という文字が全然頭に入ってなかった

9日の夜に兵庫県人と米原駅で待ち合わせて、夜中を通して群馬県へ。

6時間半、車を運転し4時半過ぎに群馬到着。1時間後、群馬県人と合流。

兵庫県人と私、ほとんど睡眠をとれないまま谷川岳へ。大丈夫か?

群馬は数年振り。

昔、宝探しで行った以来。

数年前はまさか山登り目的で群馬に来るとは思ってもいなかったなぁ。

これも馬を通じた悪友のおかげか。不思議なもんだ。

車中から見れた谷川岳。

双耳峰ですぐにそれと分かる、かっちょ良い山。

という訳で、登るのは馬仲間の2人。

(ハイキング程度)という文字の存在に気付いていなかった私は、日本だ三大急登の一本、西黒尾根ルートを選択。いや、単純に自分が登ってみたかったんだな

07:00 西黒尾根登山口からスタート!

1時間後…

いやー、今日は良い天気やー

おっとワイヤー見えちゃったな…

めっちゃ楽ちんやー

西黒尾根、15分で撤退(笑)

天神尾根に変更。

だって(ハイキング程度)って気付いてなかったんやもん…

と言う訳でロープウェイ&リフトを使って一気に1500mオーバーへ!

でもでもこっからの谷川岳も一度下りてから登り返さないといけない。

いやー、でもとてもじゃないけど2000mの山とは思えないな。

感覚的には3000mに近い。

相当、自然環境が厳しいんだろうな。

リフト乗っての天神尾根スタートには樹林帯は殆どなく、こんな風景を見ながら歩ける。

天気良くてよかったわー

天神尾根の紹介には初心者コースと書かれているけど、中級者レベルでもいいくらい。

こんな場所が結構出てくるから。

お金出せば気軽にここまで来れちゃうから、ワイシャツ&スラックス姿で登り始めちゃってる人も見かけたよ

登り始め1時間半くらいで天狗の踊り場というポイントへ。

ここから頂上付近は笹のじゅうたん。これがすごいきれい。

このポイントで足に違和感を覚えた群馬県人が撤退。

ここから頂上へは2人で向かう事に。

行く手の左側(西側)にずっと見える稜線。

地図を持っていかなかったので、なんて山なんだろうなぁ…と思いながら歩いていたけど、俎嵓(まないたぐら)山稜というらしい。谷川岳は元々この俎嵓(まないたぐら)山稜を指していたんだけど、国土地理院の表記ミスで今のトマ・オキの耳が谷川岳になっちゃったんだとか。

頂上付近は整備されていて歩きやすい。

頂上付近の肩の小屋にあるケルン。

下からはこの標識がずっと見えます。

10:00 肩の小屋到着。

10:20 トマ・オキの耳(谷川岳山頂)に到着。

「逆光になるから!」と無理やりポーズをとらされ、撮ってもらった写真。

思い切りストラップが写り込んでます。

帰って来てわかる微妙な嫌がらせです

日本三大岩場で有名な一ノ倉沢方面。

この日は天気も良く人がたくさん。

さすが「魔の山」と有難くない別名が付いてる谷川岳。

あっという間にガスが出たり消えたり。

だから2000mでも3000m級の風貌なんだろうな。

その後は下で群馬県人もお待ちになっているので、肩の小屋でビール飲んで下山。

1時間ほどでロープウェイ乗り場まで下りれます。

夏山で日帰りの山にしては信じられないくらい良い山です。

群馬県は他にも奇形の山が多くて不思議な地域ですわ。

下山後、30分ほど離れた宝川温泉にある汪泉閣へ。

昭和の香りが溢れかえっている 宿でしたが、めっちゃ広い露天風呂で混浴

宿でしたが、めっちゃ広い露天風呂で混浴 日帰り温泉1500円也!高っ!

日帰り温泉1500円也!高っ!

その後、これまた有名な水沢うどんを食べ、夜は芋焼酎がめっちゃ沢山ある飲み屋でグダグダ

さんざん群馬を満喫した後は2人と別れ、04時過ぎまで車の中で爆睡して帰路に。

う~ん、群馬最高

付き合って頂いたお二人、、(ハイキング程度)の存在を気付いてなくてすんません。

西黒尾根、またリベンジだ!

お疲れ様でしたー!

馬仲間からブログコメントで、

>9月か10月に山登り(ハイキング程度)で行かない?

と、お誘いがあり谷川岳に行ってきた。

う~ん、(ハイキング程度)という文字が全然頭に入ってなかった

9日の夜に兵庫県人と米原駅で待ち合わせて、夜中を通して群馬県へ。

6時間半、車を運転し4時半過ぎに群馬到着。1時間後、群馬県人と合流。

兵庫県人と私、ほとんど睡眠をとれないまま谷川岳へ。大丈夫か?

群馬は数年振り。

昔、宝探しで行った以来。

数年前はまさか山登り目的で群馬に来るとは思ってもいなかったなぁ。

これも馬を通じた悪友のおかげか。不思議なもんだ。

車中から見れた谷川岳。

双耳峰ですぐにそれと分かる、かっちょ良い山。

という訳で、登るのは馬仲間の2人。

(ハイキング程度)という文字の存在に気付いていなかった私は、日本だ三大急登の一本、西黒尾根ルートを選択。いや、単純に自分が登ってみたかったんだな

07:00 西黒尾根登山口からスタート!

1時間後…

いやー、今日は良い天気やー

おっとワイヤー見えちゃったな…

めっちゃ楽ちんやー

西黒尾根、15分で撤退(笑)

天神尾根に変更。

だって(ハイキング程度)って気付いてなかったんやもん…

と言う訳でロープウェイ&リフトを使って一気に1500mオーバーへ!

でもでもこっからの谷川岳も一度下りてから登り返さないといけない。

いやー、でもとてもじゃないけど2000mの山とは思えないな。

感覚的には3000mに近い。

相当、自然環境が厳しいんだろうな。

リフト乗っての天神尾根スタートには樹林帯は殆どなく、こんな風景を見ながら歩ける。

天気良くてよかったわー

天神尾根の紹介には初心者コースと書かれているけど、中級者レベルでもいいくらい。

こんな場所が結構出てくるから。

お金出せば気軽にここまで来れちゃうから、ワイシャツ&スラックス姿で登り始めちゃってる人も見かけたよ

登り始め1時間半くらいで天狗の踊り場というポイントへ。

ここから頂上付近は笹のじゅうたん。これがすごいきれい。

このポイントで足に違和感を覚えた群馬県人が撤退。

ここから頂上へは2人で向かう事に。

行く手の左側(西側)にずっと見える稜線。

地図を持っていかなかったので、なんて山なんだろうなぁ…と思いながら歩いていたけど、俎嵓(まないたぐら)山稜というらしい。谷川岳は元々この俎嵓(まないたぐら)山稜を指していたんだけど、国土地理院の表記ミスで今のトマ・オキの耳が谷川岳になっちゃったんだとか。

頂上付近は整備されていて歩きやすい。

頂上付近の肩の小屋にあるケルン。

下からはこの標識がずっと見えます。

10:00 肩の小屋到着。

10:20 トマ・オキの耳(谷川岳山頂)に到着。

「逆光になるから!」と無理やりポーズをとらされ、撮ってもらった写真。

思い切りストラップが写り込んでます。

帰って来てわかる微妙な嫌がらせです

日本三大岩場で有名な一ノ倉沢方面。

この日は天気も良く人がたくさん。

さすが「魔の山」と有難くない別名が付いてる谷川岳。

あっという間にガスが出たり消えたり。

だから2000mでも3000m級の風貌なんだろうな。

その後は下で群馬県人もお待ちになっているので、肩の小屋でビール飲んで下山。

1時間ほどでロープウェイ乗り場まで下りれます。

夏山で日帰りの山にしては信じられないくらい良い山です。

群馬県は他にも奇形の山が多くて不思議な地域ですわ。

下山後、30分ほど離れた宝川温泉にある汪泉閣へ。

昭和の香りが溢れかえっている

宿でしたが、めっちゃ広い露天風呂で混浴

宿でしたが、めっちゃ広い露天風呂で混浴 日帰り温泉1500円也!高っ!

日帰り温泉1500円也!高っ!その後、これまた有名な水沢うどんを食べ、夜は芋焼酎がめっちゃ沢山ある飲み屋でグダグダ

さんざん群馬を満喫した後は2人と別れ、04時過ぎまで車の中で爆睡して帰路に。

う~ん、群馬最高

付き合って頂いたお二人、、(ハイキング程度)の存在を気付いてなくてすんません。

西黒尾根、またリベンジだ!

お疲れ様でしたー!

2011年09月10日

2011年09月08日

サッカーゴール購入

土地を買ったついでにサッカーゴールを買った。

特に使う予定もない70坪の土地なので、子供達に思い切りボールを蹴れる環境をと。

なんて良い父親だ

もちろん本物じゃないけど。

組み立て式で、子供達でも15分位で完成。

お値段なんと3000円。安っ!(マーカー10個付き)

写真はデッキ上だけど、今は上の土地に設置してある。

思い切り蹴れるのは良いけど、ゴール枠を外すと山の中にボールが消える

フェンスでも付けてやろうかな?と思うけど、サムライJAPANの決定力の無さを解消するために敢えてこのままと言うのもありか

3000円のゴール、雨ざらしでいつまでもつかな?

特に使う予定もない70坪の土地なので、子供達に思い切りボールを蹴れる環境をと。

なんて良い父親だ

もちろん本物じゃないけど。

組み立て式で、子供達でも15分位で完成。

お値段なんと3000円。安っ!(マーカー10個付き)

写真はデッキ上だけど、今は上の土地に設置してある。

思い切り蹴れるのは良いけど、ゴール枠を外すと山の中にボールが消える

フェンスでも付けてやろうかな?と思うけど、サムライJAPANの決定力の無さを解消するために敢えてこのままと言うのもありか

3000円のゴール、雨ざらしでいつまでもつかな?

2011年09月06日

土地の購入

先日、不動産屋さんが来て「隣の土地を買ってくれ」と言う事で買う事になった。

今までさんざん勝手に薪を置いておいた場所なので、どのタイミングでこんな話を持ってくるかな?と思っていたくらいなんだけど。

ついでに自宅前の道路も買う事になって、宅地71坪+道路26坪=97坪。

今の自分地が76坪だから名義上は173坪ほどの所有者になった事になる。

数年前に家を立てる時には50坪の土地で十分と思っていたくらいなのに、不思議なもんで。

もうこの土地が気に入っているので、もう動かないのかな。

で、まぁ買うけど、今のままじゃ…と、整地もしてくれることに。

今までの土地はこんなん。

我が家も家族全員総出で整地の手伝いもした。

で、土建屋さんが入ったタイミングで直交渉して土留めにL字ブロックを追加発注。

知ってる土建屋さんだったこともあり安くしてくれたのか、重機の輸送料がない(整地で来てたから)からか、思った以上に安くついてラッキーだった。16万円。

そして出来上がった土地。いやー広くなった!

L字ブロックが効いたな~。

整地前

整地後

でも発注した5mのL字ブロックがどうも短い。

もう少しあっても良かったなーと思ったので、その辺に捨てられていたL字ブロックの切れ端をいくみんと2人でDIY。

最初はコンクリートで基礎打って固定させるつもりで材料も揃えてたのだけど、強度的にも問題無い事と後々外す事も考慮して土ギメで完了させることに。

この日の夜、腰が死にました・・・

埋める際には水をかけながら…

そして整地したばかりで廻りの雑草が消えているうちに…と防草シートを敷く。

結構な手間がかかるけど、草刈がなくなると思えば安いもの。

シート敷き前。

シート敷き後。

見た目悪いが、草刈の労力低減が目的。草生えたらこれより見た目悪くなるもの。

そして地面も結構ボコボコしてたので、子供たちと石拾いを行い、グランド整備。

軽トラに木材を括り付け、重しに次男坊を乗せて引き擦りまわす!

こうして出来た我が家の空き地

現在は子供たちのサッカー練習場と化してます。

高いグランドです

今までさんざん勝手に薪を置いておいた場所なので、どのタイミングでこんな話を持ってくるかな?と思っていたくらいなんだけど。

ついでに自宅前の道路も買う事になって、宅地71坪+道路26坪=97坪。

今の自分地が76坪だから名義上は173坪ほどの所有者になった事になる。

数年前に家を立てる時には50坪の土地で十分と思っていたくらいなのに、不思議なもんで。

もうこの土地が気に入っているので、もう動かないのかな。

で、まぁ買うけど、今のままじゃ…と、整地もしてくれることに。

今までの土地はこんなん。

我が家も家族全員総出で整地の手伝いもした。

で、土建屋さんが入ったタイミングで直交渉して土留めにL字ブロックを追加発注。

知ってる土建屋さんだったこともあり安くしてくれたのか、重機の輸送料がない(整地で来てたから)からか、思った以上に安くついてラッキーだった。16万円。

そして出来上がった土地。いやー広くなった!

L字ブロックが効いたな~。

整地前

整地後

でも発注した5mのL字ブロックがどうも短い。

もう少しあっても良かったなーと思ったので、その辺に捨てられていたL字ブロックの切れ端をいくみんと2人でDIY。

最初はコンクリートで基礎打って固定させるつもりで材料も揃えてたのだけど、強度的にも問題無い事と後々外す事も考慮して土ギメで完了させることに。

この日の夜、腰が死にました・・・

埋める際には水をかけながら…

そして整地したばかりで廻りの雑草が消えているうちに…と防草シートを敷く。

結構な手間がかかるけど、草刈がなくなると思えば安いもの。

シート敷き前。

シート敷き後。

見た目悪いが、草刈の労力低減が目的。草生えたらこれより見た目悪くなるもの。

そして地面も結構ボコボコしてたので、子供たちと石拾いを行い、グランド整備。

軽トラに木材を括り付け、重しに次男坊を乗せて引き擦りまわす!

こうして出来た我が家の空き地

現在は子供たちのサッカー練習場と化してます。

高いグランドです

2011年09月04日

北アルプス初挑戦の妻と一緒に穂高! その5

その4はこちら

8月16日

05:40 奥穂高岳からのご来光を眺めた後、下山を開始。

2泊3日の山行もとうとう下りに入ります。

ここからは吊尾根を歩き前穂高岳に向かい、そこから重太郎新道を通って上高地に。

ここからは自分自身も初めての道で、若干の難易度はあるかな?と思ってたくらいの知識レベルで、少々不安あり。歩き出して10分で最初の難関に

日が明けてくればガスも消えてくるかな?という期待むなしく、ガスはどんどん濃く。

あっちゃー、いくみんには結構厳しいな…と内心思うが、どうもいくみん岩場は好きらしく何も言わずに鎖に取りつく。

でも見てる方は結構怖い。(どんくささを知ってるだけにね )

)

鎖場を越えたら次の目的地点である前穂高岳(3090m)が見える。

でもガスはなかなか晴れてくれないし、風もきつい。

ここからは2日前にテントを張った涸沢が見下ろせる。

山スキー でここ滑り降りるらしいけど、あっちゅう間なんだろうな。

でここ滑り降りるらしいけど、あっちゅう間なんだろうな。

ほぼ吊尾根の最下部から前穂高岳方面。

乗鞍岳から見た、あの場所を歩いてるというのが嬉しい。

自分が見た景色の中を自分が歩いてる事に満足感を味わうのも山の魅力かな。

乗鞍岳(前年に家族全員で登った)から見た現在地。

やはり下りは得意らしく、コースタイム通りに調子よく歩く。

休憩も小休憩が一度だけ。

奥穂高岳を出発して1時間20分で前穂高岳の根元、紀美子平に到着。

ここでザックを置いて空身で前穂高岳に挑戦。コースタイムは30分。果たして?

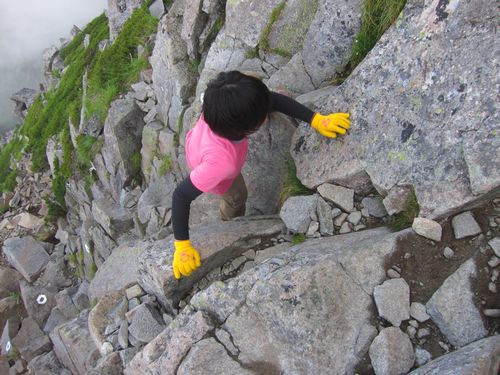

ここからは鎖もなんも付いてないんで、ひたすら岩を登る。

自分はこういう場所は大好き。そしたらいくみんも好みらしい。…遅いけど。

写真ではなかなか高度感が伝わらないなー

そしてここが冒頭の写真になる。

で、あまりに遅いんで、早よ行け光線を出してたら睨まれた図。

一瞬、石にされた

目線が怖いっす…

結局コースタイム30分のところ50分近くかかり到着。

ここでも言ってましたなー。

誰!?誰の足ー!!

頂上は案の定ガッスガス。眺望なんてもんじゃなく、霧で頭ベッタベタ です。

です。

一瞬でもガスが切れるのを期待して10分程は待ったけど、ダメ。残念。

さすがに下りは早くて 20分のコースタイム通り下り紀美子平へ戻る。

20分のコースタイム通り下り紀美子平へ戻る。

でもガスはさらに酷さを増していてレインウェアに着替える人続出

紀美子平にて。

頭はベッチョンベッチョン で、雨も滴る・・・ってヤツだ

で、雨も滴る・・・ってヤツだ

で、ここからはガスガス&カメラが濡れるので写真ほとんど無し。

紀美子平から重太郎新道と言う道を通って上高地に抜けます。

紀美子平からすぐ下には鎖場があるのだけど、下が濡れて滑るから危険危険。

最近登山靴のソールが廃れて来ててグリップ力を失いつつあり、やたらスリッピーでソロリソロリと移動。もうそろそろソールを貼り替えなあかんなぁ…。

この重太郎新道という道、前日テントを張った穂高岳山荘を作った今田重太郎が切り開いた道という事でこの名前がついたらしいという事をいくみんに話しながら下るが、これがかなりの急登で、下りが得意ないくみんもさすがに応えたらしい。

下りながら何度も

じゅーーたろーーーー!

って呟いてました

で、そんなバチ当りないくみんに重太郎さんの紹介ページ

ちなみにこの重太郎さんの娘さんが紀美子さんという方で、23歳の若さで亡くなられ、さっき休憩した紀美子平の由来となってるとの事。重太郎新道を切り開いてる時に当時5歳ほどの紀美子さんを遊ばせてたのがさっきの休憩ポイントらしいっす。

今のきずみんくらいの子をあそこで遊ばせてたんかー

ガスの切れ間にとった数少ない写真を…

そして一時間半ほど下ったら岳沢ヒュッテが見えてきます。

高度をずいぶん下げたので、この辺りではガスがようやく無くなり。

このハシゴ、まだ人が下りてる途中なのにじゃんじゃん下ってきて怖い怖い。

1つのハシゴに4人がぶら下がってるんだもの。想像したら降りられないと思うんだけど…。

自分が落ちたら自分だけじゃなくて下の人まで殺すよ?と思うんだけど、待てないもんかな~。

ハシゴは一人ひとり行きましょう。

そしてタイム通りジャスト2時間で岳沢ヒュッテ到着。

いくみんは相当この重太郎新道にやられたらしく、何度も何度も

じゅーーたろーーー!

と

家に帰って来てからもとにかく重太郎はイヤ!と言っておりました

そして後は極々普通の登山道を上高地に向けて歩いて、ようやくこの山行も終わりです。

一応、長男坊も次男坊も最後の後姿を写真に収めてるので…

ザックにはちゃんと荷物が入ってます

最後は相当足を痛がっていましたけど、さすがに我慢強い子です。

上高地に戻ってきました。

上高地は観光客であふれてます。

さっきまで居た場所とは異空間。

数年前には自分たちもこの観光客の1人だったんだ。

今はちょっと違う視点で上高地が見えてる。

どこにも目をくれずひたすらゴール地点のバス停を目指す。

12:30発のバスにあと3分。走らないと間に合わないけどどうする?

足が相当痛んでる様子の今のいくみんには酷な話。

一瞬考えたいくみんが走り出す。

12:30ジャストにバス停着。

「急ぎの方あと2人~」のバス案内の声に飛び込んだ。

その瞬間2人の山行は幕を閉じた。

何か変わったんだろうか?

子供たちは帰ってきて、今はまた普通の生活に戻ってる。

何か違ってるのかな?

でも穂高岳から降りてきた上高地は数年前とは違う上高地に見えた。

変わったのかな。

それを確かめるために、また上高地・穂高に行っても…いいのかもな。

北アルプス初挑戦の妻と一緒に穂高! 終わり

8月16日

05:40 奥穂高岳からのご来光を眺めた後、下山を開始。

2泊3日の山行もとうとう下りに入ります。

ここからは吊尾根を歩き前穂高岳に向かい、そこから重太郎新道を通って上高地に。

ここからは自分自身も初めての道で、若干の難易度はあるかな?と思ってたくらいの知識レベルで、少々不安あり。歩き出して10分で最初の難関に

日が明けてくればガスも消えてくるかな?という期待むなしく、ガスはどんどん濃く。

あっちゃー、いくみんには結構厳しいな…と内心思うが、どうもいくみん岩場は好きらしく何も言わずに鎖に取りつく。

でも見てる方は結構怖い。(どんくささを知ってるだけにね

)

)鎖場を越えたら次の目的地点である前穂高岳(3090m)が見える。

でもガスはなかなか晴れてくれないし、風もきつい。

ここからは2日前にテントを張った涸沢が見下ろせる。

山スキー

でここ滑り降りるらしいけど、あっちゅう間なんだろうな。

でここ滑り降りるらしいけど、あっちゅう間なんだろうな。ほぼ吊尾根の最下部から前穂高岳方面。

乗鞍岳から見た、あの場所を歩いてるというのが嬉しい。

自分が見た景色の中を自分が歩いてる事に満足感を味わうのも山の魅力かな。

乗鞍岳(前年に家族全員で登った)から見た現在地。

やはり下りは得意らしく、コースタイム通りに調子よく歩く。

休憩も小休憩が一度だけ。

奥穂高岳を出発して1時間20分で前穂高岳の根元、紀美子平に到着。

ここでザックを置いて空身で前穂高岳に挑戦。コースタイムは30分。果たして?

ここからは鎖もなんも付いてないんで、ひたすら岩を登る。

自分はこういう場所は大好き。そしたらいくみんも好みらしい。…遅いけど。

写真ではなかなか高度感が伝わらないなー

そしてここが冒頭の写真になる。

で、あまりに遅いんで、早よ行け光線を出してたら睨まれた図。

一瞬、石にされた

目線が怖いっす…

結局コースタイム30分のところ50分近くかかり到着。

ここでも言ってましたなー。

誰!?誰の足ー!!

頂上は案の定ガッスガス。眺望なんてもんじゃなく、霧で頭ベッタベタ

です。

です。一瞬でもガスが切れるのを期待して10分程は待ったけど、ダメ。残念。

さすがに下りは早くて

20分のコースタイム通り下り紀美子平へ戻る。

20分のコースタイム通り下り紀美子平へ戻る。でもガスはさらに酷さを増していてレインウェアに着替える人続出

紀美子平にて。

頭はベッチョンベッチョン

で、雨も滴る・・・ってヤツだ

で、雨も滴る・・・ってヤツだ

で、ここからはガスガス&カメラが濡れるので写真ほとんど無し。

紀美子平から重太郎新道と言う道を通って上高地に抜けます。

紀美子平からすぐ下には鎖場があるのだけど、下が濡れて滑るから危険危険。

最近登山靴のソールが廃れて来ててグリップ力を失いつつあり、やたらスリッピーでソロリソロリと移動。もうそろそろソールを貼り替えなあかんなぁ…。

この重太郎新道という道、前日テントを張った穂高岳山荘を作った今田重太郎が切り開いた道という事でこの名前がついたらしいという事をいくみんに話しながら下るが、これがかなりの急登で、下りが得意ないくみんもさすがに応えたらしい。

下りながら何度も

じゅーーたろーーーー!

って呟いてました

で、そんなバチ当りないくみんに重太郎さんの紹介ページ

ちなみにこの重太郎さんの娘さんが紀美子さんという方で、23歳の若さで亡くなられ、さっき休憩した紀美子平の由来となってるとの事。重太郎新道を切り開いてる時に当時5歳ほどの紀美子さんを遊ばせてたのがさっきの休憩ポイントらしいっす。

今のきずみんくらいの子をあそこで遊ばせてたんかー

ガスの切れ間にとった数少ない写真を…

そして一時間半ほど下ったら岳沢ヒュッテが見えてきます。

高度をずいぶん下げたので、この辺りではガスがようやく無くなり。

このハシゴ、まだ人が下りてる途中なのにじゃんじゃん下ってきて怖い怖い。

1つのハシゴに4人がぶら下がってるんだもの。想像したら降りられないと思うんだけど…。

自分が落ちたら自分だけじゃなくて下の人まで殺すよ?と思うんだけど、待てないもんかな~。

ハシゴは一人ひとり行きましょう。

そしてタイム通りジャスト2時間で岳沢ヒュッテ到着。

いくみんは相当この重太郎新道にやられたらしく、何度も何度も

じゅーーたろーーー!

と

家に帰って来てからもとにかく重太郎はイヤ!と言っておりました

そして後は極々普通の登山道を上高地に向けて歩いて、ようやくこの山行も終わりです。

一応、長男坊も次男坊も最後の後姿を写真に収めてるので…

ザックにはちゃんと荷物が入ってます

最後は相当足を痛がっていましたけど、さすがに我慢強い子です。

上高地に戻ってきました。

上高地は観光客であふれてます。

さっきまで居た場所とは異空間。

数年前には自分たちもこの観光客の1人だったんだ。

今はちょっと違う視点で上高地が見えてる。

どこにも目をくれずひたすらゴール地点のバス停を目指す。

12:30発のバスにあと3分。走らないと間に合わないけどどうする?

足が相当痛んでる様子の今のいくみんには酷な話。

一瞬考えたいくみんが走り出す。

12:30ジャストにバス停着。

「急ぎの方あと2人~」のバス案内の声に飛び込んだ。

その瞬間2人の山行は幕を閉じた。

何か変わったんだろうか?

子供たちは帰ってきて、今はまた普通の生活に戻ってる。

何か違ってるのかな?

でも穂高岳から降りてきた上高地は数年前とは違う上高地に見えた。

変わったのかな。

それを確かめるために、また上高地・穂高に行っても…いいのかもな。

北アルプス初挑戦の妻と一緒に穂高! 終わり

2011年09月01日

北アルプス初挑戦の妻と一緒に穂高! その4

その3はこちら

8月16日 01時50分起床。

昨日の晩から雨 が降り始めたけど、テントの中からはどうも止んでるみたい。

が降り始めたけど、テントの中からはどうも止んでるみたい。

今日はどうしてもいくみんに素晴らしい景色を見せてあげたかったから天気お願い!ってテントを開いたけど、開いた瞬間から分かる外は濃いガスの中

目的の奥穂高岳までは50分のコースタイム。

これまでのいくみんの歩き&夜間という事を考えると2倍は見ておいた方が良いと判断。

ご来光が5時として逆算し、撤収時間も考慮した2時起床3時出発とした。

でもこのガスガスの中を歩いてもご来光どころか雨かも知れん…

風もある。ご来光登山は中止も考える。

起きたいくみんもこの暗闇のガスの中を歩くのは不安だと言う。

俺がいるから大丈夫!と言っても無言。全く信用されてないぞ・・・

ま、まぁ自分も不安だし

自分一人で歩くなら何でもないんだけど、いくみんがいるから判断に迷う。

なんでも山は自己判断!

相談した結果、行く!って決めた。

暗闇の中、ヘッデンの灯りでテントを撤収し、02:30に出発!

思いのほかテントの撤収に時間がかからず、予想外に早い出発。

やっぱ大人2人だと早いな…。

そうなると…早く着きすぎるんちゃうか、これ…と不安も少々

時折ガスは切れるが、相変わらず風は強い。

ジャンダルムに挑戦した時もそうだった。

飛騨側からの風が特にキツイ。

止まってしまうと急激に体温が奪われる。

ちょっといくみんが心配。

いくみんもまさか夜中にこんな場所を歩かされるとは思わなかっただろう。

ヘッデンでマーキングを探しながらの奥穂高岳へ続く道。

そしてやはりと言うか何と言うか、順調に歩いてしまったいくみん

コースタイムとほとんど変わらないタイムで歩きやばいな、時間余りすぎるわ…と心の中で焦るたかぼー。

だって凄い風で止まったら急激に寒くなるし、かと言って歩き回っていいような安全な場所じゃない。いや、自分は大丈夫なんだよ、自分だけなら…。

そして頂上までもう残り10分という地点で大休憩を取ることに決めた。

時間は03:40位だった。早過ぎる…。

場所的に風を遮れる岩の陰だから、ここなら長時間でも耐えられる。

出来れば4時半近くまで休憩、と言うか風から身を隠していたい。

頼む、我慢してくれよ。

変なこと言いだすなよ…って心配してた。

いくみんの性格上、言い出したら聞かない。

旦那はよく分かってるんだ。。。

もう行こう。

出たー!

いちばん恐れてた言葉。

言うんじゃないかと恐れてた言葉。

たった10分。

たった10分。

大休憩するって言ったやん。

なんで10分しか我慢できんのー?

休憩じゃないんだよ、これは。

低体温症とか避けたいわけよ、分かる?

旦那は必死に伝えるが聞き分けのないいくみん。

ま、分かってたけどね。。。

あとは頂上に出来るだけ身を潜める場所があるのを祈るばかりなり。

04:00 奥穂高岳到着。3190mの北アルプス最高峰。

寒いっ!

分かってたけど寒い!

気温は4℃。風がキツイんで体感温度はもっと低い。

自分は大丈夫だけど、いくみんは相当寒そう。

すぐに風が当たらない場所を探しいくみんを座らせ、バーナーでお湯を沸かす。

日の出まであと1時間ある。

とにかく体の中から温めなきゃ。

いくみんにはコーンポタージュを渡し、自分はコーヒーを。

奥穂高岳でコーヒー飲むのが楽しみやったんだ。

こんな状態で30分ほど耐えてた。

きつい時間だったけど、一番良い思い出として残ってる時間。

そしてゆっくり空は明るんできて、後続が続々登ってきた。

さっきまでの2人だけの空間が嘘みたいに賑やかになった。

でもガスは相変わらずでご来光は難しそうだ。

時折切れる瞬間でどの程度見れるかどうか。

ご来光の直前、一瞬だけ姿を現した槍ヶ岳の姿。

本当に一瞬で、この山行で後にも先にも見れたのはこの一瞬だけ。

そしてご来光。

あのガスの中ではこれだけ見れただけでも十分です。

いくみんでも一歩一歩歩けば日本で3番目に高い山でも着きます

下山はその5へ続く。

8月16日 01時50分起床。

昨日の晩から雨

が降り始めたけど、テントの中からはどうも止んでるみたい。

が降り始めたけど、テントの中からはどうも止んでるみたい。今日はどうしてもいくみんに素晴らしい景色を見せてあげたかったから天気お願い!ってテントを開いたけど、開いた瞬間から分かる外は濃いガスの中

目的の奥穂高岳までは50分のコースタイム。

これまでのいくみんの歩き&夜間という事を考えると2倍は見ておいた方が良いと判断。

ご来光が5時として逆算し、撤収時間も考慮した2時起床3時出発とした。

でもこのガスガスの中を歩いてもご来光どころか雨かも知れん…

風もある。ご来光登山は中止も考える。

起きたいくみんもこの暗闇のガスの中を歩くのは不安だと言う。

俺がいるから大丈夫!と言っても無言。全く信用されてないぞ・・・

ま、まぁ自分も不安だし

自分一人で歩くなら何でもないんだけど、いくみんがいるから判断に迷う。

なんでも山は自己判断!

相談した結果、行く!って決めた。

暗闇の中、ヘッデンの灯りでテントを撤収し、02:30に出発!

思いのほかテントの撤収に時間がかからず、予想外に早い出発。

やっぱ大人2人だと早いな…。

そうなると…早く着きすぎるんちゃうか、これ…と不安も少々

時折ガスは切れるが、相変わらず風は強い。

ジャンダルムに挑戦した時もそうだった。

飛騨側からの風が特にキツイ。

止まってしまうと急激に体温が奪われる。

ちょっといくみんが心配。

いくみんもまさか夜中にこんな場所を歩かされるとは思わなかっただろう。

ヘッデンでマーキングを探しながらの奥穂高岳へ続く道。

そしてやはりと言うか何と言うか、順調に歩いてしまったいくみん

コースタイムとほとんど変わらないタイムで歩きやばいな、時間余りすぎるわ…と心の中で焦るたかぼー。

だって凄い風で止まったら急激に寒くなるし、かと言って歩き回っていいような安全な場所じゃない。いや、自分は大丈夫なんだよ、自分だけなら…。

そして頂上までもう残り10分という地点で大休憩を取ることに決めた。

時間は03:40位だった。早過ぎる…。

場所的に風を遮れる岩の陰だから、ここなら長時間でも耐えられる。

出来れば4時半近くまで休憩、と言うか風から身を隠していたい。

頼む、我慢してくれよ。

変なこと言いだすなよ…って心配してた。

いくみんの性格上、言い出したら聞かない。

旦那はよく分かってるんだ。。。

もう行こう。

出たー!

いちばん恐れてた言葉。

言うんじゃないかと恐れてた言葉。

たった10分。

たった10分。

大休憩するって言ったやん。

なんで10分しか我慢できんのー?

休憩じゃないんだよ、これは。

低体温症とか避けたいわけよ、分かる?

旦那は必死に伝えるが聞き分けのないいくみん。

ま、分かってたけどね。。。

あとは頂上に出来るだけ身を潜める場所があるのを祈るばかりなり。

04:00 奥穂高岳到着。3190mの北アルプス最高峰。

寒いっ!

分かってたけど寒い!

気温は4℃。風がキツイんで体感温度はもっと低い。

自分は大丈夫だけど、いくみんは相当寒そう。

すぐに風が当たらない場所を探しいくみんを座らせ、バーナーでお湯を沸かす。

日の出まであと1時間ある。

とにかく体の中から温めなきゃ。

いくみんにはコーンポタージュを渡し、自分はコーヒーを。

奥穂高岳でコーヒー飲むのが楽しみやったんだ。

こんな状態で30分ほど耐えてた。

きつい時間だったけど、一番良い思い出として残ってる時間。

そしてゆっくり空は明るんできて、後続が続々登ってきた。

さっきまでの2人だけの空間が嘘みたいに賑やかになった。

でもガスは相変わらずでご来光は難しそうだ。

時折切れる瞬間でどの程度見れるかどうか。

ご来光の直前、一瞬だけ姿を現した槍ヶ岳の姿。

本当に一瞬で、この山行で後にも先にも見れたのはこの一瞬だけ。

そしてご来光。

あのガスの中ではこれだけ見れただけでも十分です。

いくみんでも一歩一歩歩けば日本で3番目に高い山でも着きます

下山はその5へ続く。

谷川岳に着きました!

谷川岳に着きました!